Histoire du canton

de

Coucy-le-Château

par

L'abbé A. Vernier

1876

INDEX :

Bichancourt (Becencurtis, 1089 ; Becenicurte, 1193) est

situé à 39 kilomètres Ouest de Laon et à

12 kilomètres Nord de Coucy.

Église paroissiale sous le vocable de saint Martin.

École primaire de garçons, école primaire de

filles confiée aux Soeurs de la Sainte-Famille d'Amiens. Bureau

de poste de Chauny ; perception de Saint-Paul-aux-Bois. Surface territoriale

: 776 hectares. Revenu annuel : 9,604, fr. Population : 1,114 habitants.

Malgré l'industrie sucrière, qui presque

partout a fait remplacer le chanvre par la betterave, on n'a pas

renoncé encore à cette ancienne culture pour laquelle le

sol de Bichancourt semble avoir une propriété particulière.

Les vastes prairies que les inondations de l'Oise viennent

engraisser chaque année donnent un foin très-recherché

; aussi les cultivateurs estiment-ils autant leurs prés, que leurs

terres à froment.

Bichancourt a trois hameaux : le Bac-Arblincourt, Bazin

et Marizelle.

Les lieux-dits les plus remarquables sont : le Liégemont,

le Roselet, le Champ-Saint-Martin, le Pré-Hâton, le

Chemin-Vert, la Jonquière, le Bois-l'Abbé, le Jardin-Pacquette,

la Fontaine-du-Maupas, le Jardin-Blanchette, la Ruelle-Culinette, la

Maladrerie, etc.

HISTORIQUE(1)1

La commune de Bichancourt était la dernière

de l'ancien évêché de Laon ; elle bordait au

Nord l'ancien diocèse de Noyon, dont Chauny faisait partie,

et à l'Ouest les anciennes limites du diocèse de Soissons,

auquel appartenaient Saint-Paul-aux-Bois et Manicamp. On voit encore,

dans la prairie de Marizelle, sur la rive gauche de l'Oise, au point

de jonction des trois diocèses, une borne qui a conservé

le nom de Borne des trois évêchés.

Une charte d'Élinand, évêque de Laon,

donne en 1089, le revenu de la cure de Bichancourt, ainsi que les

autels de Pierremande , de Champs et de Folembray à l'abbaye de

Nogent.

« Nous, Élinand, par la grâce de Dieu,

évêque de Laon, à tous présents et futurs,

faisons savoir que nous avons donné au monastère de Saint-Marie,

situé à Nogent, les quatre églises de Pierremande,

de Champs, de Bichancourt, de Folembray, pour aider au salut de notre

âme, et que nous avons enlevé ces églises des mains

des laïques, pour les concéder à perpétuité

à nos frères, qui dans ce monastère combattent pour

le Seigneur.

» Donné à Laon, l'an du Seigneur 1089

» (1)2 .

Ferme de Nogent appartenant à M. Cugnet, en

1910 (Coll. Cugnet)

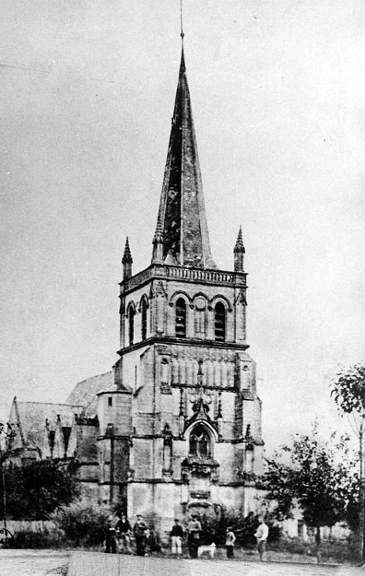

La belle église de Bichancourt fut construite vers l'an 1550, probablement aux frais du monastère Sainte-Marie-de-Nogent, gros décimateur. Descarsin (Daniel) et Guilbert (Nicolas), dont on lit les noms à la clef de voûte de la nef, étaient alors marguilliers. La voûte du chœur fut reconstruite ou seulement terminée en 1586, date également gravée à la clef de voûte, et qui se retrouve très-exactement dans les comptes de fabrique que l'église de « monseigneur Sainct-Martin, de Bichancourt, » a le rare et précieux avantage de posséder. Ces comptes datent de l'année 1570. Au milieu de beaucoup de détails dépourvus aujourd'hui de tout intérêt, nous retrouvons sur les mœurs, les coutumes et les institutions de ce pays, de précieuses indications qui rentrent dans le domaine de l'histoire.

Eglise de Bichancourt avant 1917.

Ces comptes indiquent que Bichancourt avait aussi une Maladrerie : «

Reçu de Follet Noël, ung setier de terre, séant à

la Maladrerie de Bichancourt..... 1583. »

Cette terre qui porte encore ce nom, se trouve près

du lieu dit Saint-Ladre, dépendant aujourd'hui de la commune

de Sinceny.

En 1569 la fabrique achète trois cloches et paie

:

« A Jérôme... cordier à Chauny, pour avoir fait trois cordes servant aux cloches, X s.

» A Jehan Estrelin et Christophe Brochard, pour avoir fait des fléaux aux cloches, XXV s.

» A Pierre ... serrurier demeurant à Chaulny, pour avoir faict six razoires et trois flottes et trois verges servant aux cloches, X s. VI d.

» A Luc Féré, pour ungne pièche de boys qu'il a bailli pour faire des fléaux aux cloches, III s.»

Trente ans plus tard, Lédin, de Marle refond les cloches et en ajoute un quatrième. C'est en cette même année 1599, qu'on dote l'église d'une « chaire de vérité ». Nous ne pouvons résister au désir de transcrire les détails de cette construction :

« Payez pour un boisseau de chaulz pour faire la chaire de vérité, XVIII d.

» Pour des clous pour faire la chaire de vérité, IX s. VI d.

» Payez à Martin Périn, pour deulx planches de huict pieds, pour faire la dicte chaire, VI s. XIII d.

» A Gabriel Guilbert, pour avoir achevé la chaire de vérité, VI s. »

Cette chaire de vérité, qui subsista pendant

cent soixante et un ans, fut remplacée par une autre qui dut,

auprès de la première, paraître vraiment luxueuse

et monumentale.

« Payé à Jacques Lubin, menuisier, demeurant à Chauny, pour avoir fait le dossier de la chaire et l'impérial, avoir livré le Saint-Esprit et les fleurs de lys de la dite chaire, 44 livres. »

Les marguilliers de Bichancourt étaient généreux : chaque état de marché est toujours accompagné d'une certaine somme destinée à l'achat de quelques potz de vin, ce qui valut à ces messieurs en 1610, l'annotation suivante de l'archidiacre de Laon, en tournée :

« Défenses sont faites, pour l'advenir de plus payer aucuns vins lorsque l'on fera quelques marchés, pour l'église, sous peine de radiations des articles. »

Les marguilliers sont dociles à cette injonction, et l'année suivante nous les voyons, non plus donner du vin, mais payer à Pierre Lelong quinze sols de poissons, lors de la construction de la chapelle Notre-Dame ; un peu plus tard, ils donneront de la bière.

Le 17 août 1701, un violent orage, qui dura de dix

heures du soir à six heures du matin, faillit détruire

l'église toute entière : la foudre, fort heureusement,

n'atteignit que le clocher ; mais les cloches, entraînées

par la ruine et la chute de la charpente et du beffroi, furent brisées

ou du moins mises hors de service, ce qui nécessita une nouvelle

refonte.

Le clocher fut reconstruit ; les égalitaires de

93 devaient l'abattre après avoir enlevé deux de ses

cloches ; celle qu'ils laissèrent portait la légende

suivante :

« L'an 1701, j'ai été bénite par messire Quentin Sauvaige, curé de Bichancourt, et nommée Marie Louise, par haut et puissant seigneur de Harcourt,comte de Beuvron, et haute et puissante demoiselle Mademoiselle Louise de Harcourt, filz et fille de très haut et très puissant seigneur, messire Henri, duc de Harcourt, lieutenant général des camps et armées du roi, et dans sa province de Normandie, gouverneur de Tournay, et son ambassadeur extraordinaire en Espagne, et de très haute et très puissante dame Marie-Anne-Claudine Bruslart de Genlis, son épouse, leurs père et mère, seigneur et Dame de ce lieu. »

Il ne sera pas sans intérêt de placer ici un tableau comparatif des revenus de l'église de Bichancourt aux deux derniers siècles. Le produit s'élevait :

En 1575 à la somme de 39 l. 5 s.

« 1595 id de 60 l. 15 s. »

« 1625 id de 112 l. 7 s »

« 1668 id de 119 l 2 s. »

« 1702 id de 191 l. »

« 1750 id de 234 l. 10 s. »

« 1780 id de 311 l. 5 s. »

« 1790 id de 379 l. 10 s. »

La foi et la piété des fidèles savaient pourvoir à tous le besoins du culte, à tous les détails du service divin ! L'église de Bichancourt avait la Maison des complies, dont le revenu servait à payer celui qui était chargé de sonner Complies (l'Angélus) ; ce devoir ayant été négligé en l'année 1668, on signifia à Claude Gouvion et à Antoine Brochard, « que faute de sonner Complies, on les allait contraindre par justice. »

L'église possédait également la

Terre de la Passion, donné par Pierre Vaillant, avec

charge de faire prêcher la Passion tous les ans, le jour des Rameaux,

et chanter un Libera pour le repos de son âme. Vers 1580,

le prédicateur recevait douze deniers pour ses honoraires ; ils

furent portés à quatre sols en 1624.

Une rente spéciale était également

attachée à l'entretien des cloches et à l'huile,

pour la lampe du sanctuaire.

Les comptes de la fabrique nous font connaître

également une coutume particulière qui fut en usage

dans l'église de Bichancourt, jusque vers l'année 1635

: celle de présenter du vin aux fidèles après

la communion, ainsi qu'un petit pain ou corneau. Les jours de communion

étaient surtout la « Toussaint, Noël, Pasque Florye,

Jeudy Absolutz (Jeudi-Saint), Grand Pasque,Pasque Close, quelquefois

la Fête de Dieu et l'Assomption Nostre Dame. »

L'usage des corneaux et du vin, reste des agapes de la

primitive Église, était-il général à

cette époque ? Il serait difficile de résoudre cette

question ; peut-être Bichancourt avait-il emprunté cette

coutume au diocèse de Noyon dont il était voisin ; peut-être

le diocèse de Noyon l'avait-il emprunté lui-même

au diocèse de Beauvais, où cet usage paraît s'être

conservé jusqu'à la fin du XVIIe siècle

(1)6 .

Dans tous les cas, cette ancienne coutume est éminemment

respectable et nous paraît être une touchante application

de cette parole de Notre-Seigneur à ses disciples : Je ne veux

pas les renvoyer à jeûn, de crainte qu'ils ne tombent en

défaillance, pendant le chemin (2)7.

Depuis plusieurs années, des travaux sérieux

et bien exécutés ont été faits dans la

commune de Bichancourt, sur laquelle le vieux dicton, ils sont en

retard d'un siècle, tombe maintenant bien à faux.

Les chemins sont devenus praticables ; de jolies habitations embellissent

la plupart des rues ; une école de filles vient d'être

construite ; le clocher abattu par la révolution du siècle

dernier, s'est relevé plus coquet et plus élancé que

jamais : hâtons-nous d'ajouter que c'est aux dames de Bichancourt

qu'il doit en partie sa reconstruction.

Nos lecteurs nous sauront gré de rapporter ici

les circonstances qui ont amené cette reconstruction et que

nous nous reprocherions de passer sous silence :

En 1862, le vénérable et regretté

M. Parmentier, curé de Bichancourt, monte en chaire, le jour

des Rameaux, et, après avoir fait un court exposé des

travaux d'embellissement, faits à l'église depuis plusieurs

mois : « Mais cette belle église, ajoute-t-il, on ne

la voit pas ; on passe tout près d'elle, sur les routes, sur

les chemins de fer ; rien ne l'indique aux voyageurs. Il lui manque

un ornement -- et quel est cet ornement ?..... » A ces mots, des

voix se font entendre de toutes les parties de la nef : Un cloqué

! un cloqué ! nous voulons un cloqué !!! Le curé laisse

dire, puis reprenant : « Vous l'avez entendu, Messieurs les membres

du Conseil municipal ? un clocher ! voilà ce que toutes les femmes

vous demandent et voilà ce que votre pasteur désire. »

Le jour même, le conseil municipal se réunissait

et votait à l'unanimité 15,000 francs pour la reconstruction

du clocher.

Le jour de l'Ascension suivant, le curé adressait

en chaire quelques mots de félicitations sur la construction

du clocher, qui allait gracieusement couronner cette belle église

et faire l'illustration de la commune : « Mais, ajouta-t-il, ce

clocher sera-t-il un monument muet au milieu de la paroisse ? »

Les femmes, se rappelant leur premier succès,

s'écrièrent de nouveau : « Des cloques ! des

cloques ! nous voulons des cloques ! »

M. le curé annonça aussitôt une souscription

qui fut ouverte le jour même, et quelques semaines après,

on bénissait trois nouvelles cloches? Cette nouvelle dépense

montait à 9,845 francs.

Honneur aux dames de Bichancourt !

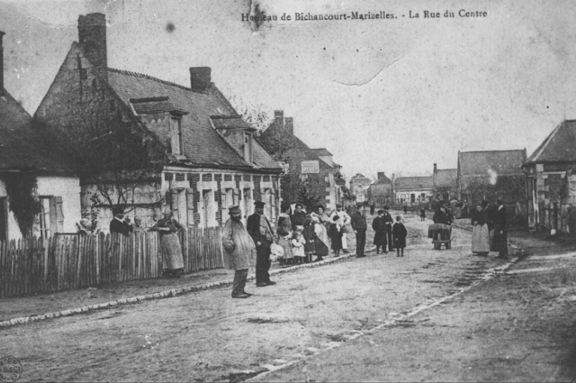

Marizelle est le hameau le plus important de la commune

de Bichancourt. Il est situé sur la route de Chauny à

Blérancourt, dont il occupe une étendue de plus de 2 kilomètres.

C'est surtout depuis 1825, époque où l'administration

de Saint-Gobain est venu établir à Chauny le Poli des

glaces et la Soudière, que Marizelle a pris de l'accroissement.

Avant la révolution de 1789, ce hameau ne présentait

qu'une rangée d'habitations, sur la rive droite de la route,

la rive gauche était propriété communale. Des

habitants, profitant des troubles qu'occasionnait la tourmente révolutionnaire,

trouvèrent économique de s'y choisir un emplacement

pour bâtir, et bientôt ces terrains, concédés

à de pareilles conditions, trouvèrent de nombreux amateurs.

Plus tard, cependant, l'administration municipale imposa un modique surcens

annuel, proportionné à la quantité de terrain,

à tous ceux qui s'en étaient emparés ; et, en 1830,

les envahisseurs du bien communal furent taxés pour une somme,

qui fut considérée comme prix d'acquisition.

Vue de Marizelle avant 1917, vers l'Aventure. (Coll.

Casazza.)

Pendant de longues années, Marizelle fut impraticable

en hiver ; un terrain marécageux,un sol plat qui ne pouvait

favoriser l'écoulement des eaux, et par dessus tout, le voisinage

dangereux de la rivière d'Oise, contribuèrent à

le rendre inabordable pendant la mauvaise saison ; mais Marizelle a

eu sa large part dans le progrès dont nos moindres communes

ont bénéficié depuis trente ans ; une belle route

départementale le traverse dans toute sa longueur et lui a donné

un nouvel aspect.

Ajoutons à l'avantage de cette route, l'aisance

répandue à Marizelle par l'administration de Chauny,

aisance qui permet aux habitants de remplacer les chaumières

construites en terre, par des constructions plus élégantes

et plus saines qui, chaque jour, viennent embellir ce hameau privilégié.

.

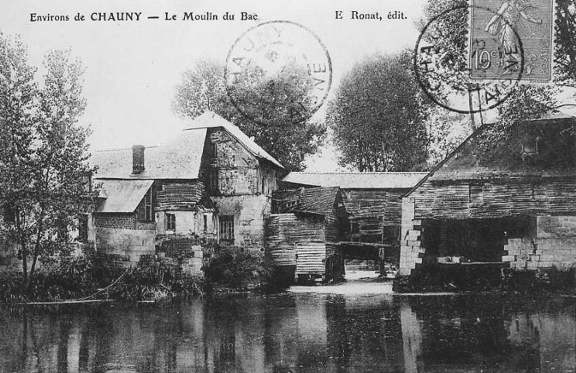

Le nom de ce hameau vient du mode de passage avant l'établissement

d'un pont sur la rivière. Son site est agréable ;

longeant la colline qui forme la rive droite de l'Ailette, il domine

la rivière et la prairie. De la rive, la vue se promène

agréablement sur la plaine qui s'étend jusqu'à

Saint-aux-Bois, et sur les bois qui la limitent à droite et

à gauche.

Le moulin du Bac, avant sa destruction en 1917.

Il existait autrefois une maison seigneuriale appelée

château d'Arblincourt ; de là le nom de Bac-Arblincourt,

donné à ce hameau.

La seigneurie d'Arblincourt, écrit M. Marville,

était, en 1533, un fief de François Ier.

Nous voyons que, le 8 mai, Jehan de Hangest, évêque de

Noyon, fit aveu de foi et hommage au roi, pour ses fiefs, terres et

seigneuries de Genlis, Abbécourt, Bichancourt et Arblincourt.

.

1102 Herselin d'Erblincourt.

1133 Guy, d'Erblincourt.

1150 Adam, d'Erblincourt.

1163 Guy I, d'Erblincourt.

1190 Adam et Raoul, d'Erblincourt.

1199 Robert, d'Erblincourt.

1210 Guy III, d'Erblincourt, frère du précédent.

1235 Jean d'Erblincourt, fils du précédent.

1265 Jeanne, d'Erblincourt.

1302 Yvetot, sgr. de Marizelle et d'Erblincourt.

1303 Jean, sgr. desdits.

1579 Pierre Brulart, sgr. de Genlis, du Bac-Arblincourt et de Bichancourt, par acquisition.

1608 Gilles Brulart, fils du précédent.

1645 Florimont Brulart, fils du précédent.

1663 Claude Brulart.

1686 Pierre Brulart.

1706 Gaspart Fayard de Sinceny, par acquisition.

Le cartulaire de Saint-Éloi-Fontaine et les comptes de fabrique de Bichancourt, nous ont donné tous ces noms.

1571 Jehan Testard.

1609 Anthoine Leclerq.

1637 Gaudefroy.

1639 Antoine Gatté.

1667 Boulanger.

1701 Quentin Sauvaige.

1705 Potier.

1714 Brion.

1745 Gautier.

1784 Nacqueret.

1802 J.-B. Demangeot, ancien prémontré de Genlis.

1803 Haury.

1804 Nacqueret.

1811 Louis Deullin, curé de Sinceny, desservant Bichancourt.

1824 François Bonjean, doyen de Chauny.

1827 E. Tévenart.

1837 P. Bertaux.

1839 Philippoteaux.

1852 T. Molin.

1861 A. Parmentier, décédé à Bichancourt.

1873 L. Parant.

1802 Descarsins.

1820 Parcheminier.

1836 Leroy.

1849 Montier.

1850 Baudoux.

1856 Leroy.

1863 Gadiffert.

1868 Benoit.

Charte

d'Elinand,

évêque de Laon, qui donne a l'abbaye de

Nogent,

les Autels de Pierremande, Champs, Bichancourt et Folembray,

1089.

Si præcedentim patrum vestigia velimus diligenter

attendere, et eorum exemplo studia nostra moresque propensius informare,

quanta in eis erga divinam culturam fuerit liberalitas, quantaque

devotio liquido colligimus quibus hoc propositum erat, quæ munus

suppetebant ecclesiis conferre, nec solum pastorali vigilantia præsse,

verum etiam pia sollicitudine, per omnia prodesse. Ego, igitur Elinandus,

Laudunensis Dei gratia præsul, notum esse volumus præsentibus

et futuris, qualiter ecclesiæ Sanctæ Mariæ quæ

sub monastica religione, apud Noviandum sita est, quatuor altaria de

Petramanda videlicet et Chaum et Becencurte et Folembraio pro salute

et animæ nostræ commemoratione contulimus, et abstracta de manu

laicorum fratribus ibidem domino militantibus perpetuo tenenda concessimus.

Ut igitur firmius vigeret hujusmodi efficentia, hoc scriptum fieri decrevimus

quod etiam in Synodali conventu assignatum et corroboratum reddidimus.

Et ne quis in posterum aliquatenus pervertere præsumat, anathematis

sententia objecimus.

Actum Lauduni, anno Domini 1089.

(Chron. de Nogent p. 419.)

TRADUCTION

DE LA CHARTE D'ELINAND,EVEQUE DE LAON :

« Si nous voulons considérer avec attention

l'empreinte laissée par les pères qui nous ont précédés

et nous conformer davantage dans nos moeurs et nos goûts à

leur exemple, nous proclamons clairement quelles furent, à l'égard

du culte divin, la générosité et la dévotion

de ces gens à qui cette fonction avait été proposée

et qui se chargeaient de servir les églises et d'être

utiles non seulement par leur vigilance pastorale mais encore par leur

pieuse sollicitude en toutes choses.

Aussi, nous, Elinand, évêque de Laon par

la grâce de Dieu, nous voulons qu'il soit notifié à

ceux qui sont présents et à nos descendants que nous

avons accordé les quatre autels de Pierremande, Champs, Bichancourt

et Folembray à l'église Sainte-Marie, sise à Nogent,

pour le salut et la mémoire de notre âme et que nous

les avons soustraits de la main des laïcs pour les donner à

garder à jamais aux frères qui y servent le seigneur.

Par conséquent, pour que l'efficacité de

cette mesure soit plus fermement établie,nous avons décidé

que soit écrit ce que nous avons attribué et fortifié

en assemblée synodale.

Pour que personne, à l'avenir, ne prétende

y porter atteinte en quoi que ce soit,nous nous y sommes opposés

par une formule d'excommunication.

Fait à Laon, en l'an 1089 de Notre Seigneur.»

.

Bulle du pape Eugène III

confirmant tous les biens

et priviléges de l'Abbaye de Nogent,

1145.

Datum Romæ, Incarnationis dominicæ, anno 1145.

(Ex. Chron. Nog. fol. 426-431.)

(Page 398)

Transaction entre l'Abbé de Nogent

et celui

de Saint-Eloi-Fontaine au sujet de Bichancourt,

1349

Jehan par la permission de Dieu, humble abbé de Notre-Dame de Nogent dessous Couchi, de l'ordre de Saint-Benoit, de la Diocèse de Laon, Et Hues humble abbé de l'Eglise de St.-Eloi fontaine de la Diocèse de Noyon firent accord au sujet des dîmes de la mense de Bisencourt. Les religieux de St.-Eloi fontaine paieront tous les ans à la fête de la Nativité de St-Jean-Baptiste aux religieux de Nongent, un sols et six deniers parisis pour les choses de la mance de Bissencourt sans préjudice à l'égard des autres propriétés qu'ils possèdent en la dite ville de Bissencourt, 15 Juin 1349.

1 (1) Nous avons emprunté un grand nombre de nos documents à des notes manuscrites, rédigées par feu M. Parmentier, curé de Bichancourt. Ces notes ont été données par l'auteur à M. l'abbé Caron, curé d'Autreville, qui a bien voulu les mettre à notre disposition. Nous sommes heureux d'exprimer publiquement notre reconnaissance à M. le curé d'Autreville, et pour les notes qu'il nous communiquées, et pour les soins si pénibles qu'il a donnés, en notre absence, à la correction de nos épreuves.

2 (1) Voir pièces justificatives n° II.

3 (2) Voir pièces justificatives n° IV.

4 (3) Voir pièces justificatives n° VI.

6 (1) L'abbé Delettre, dans son histoire du diocèse de Beauvais, dit que l'évêque Philippe de Dreux, mort en 1217, légua au chapitre de Gerbroy, une somme pour cette dépense.